校友名片:浙江理工大学2004级(本科)应用化学、 2008级(硕士)高分子化学与物理、 2011级(博士)纺织材料化学与物理专业校友;浙江理工大学教授,博士生导师。

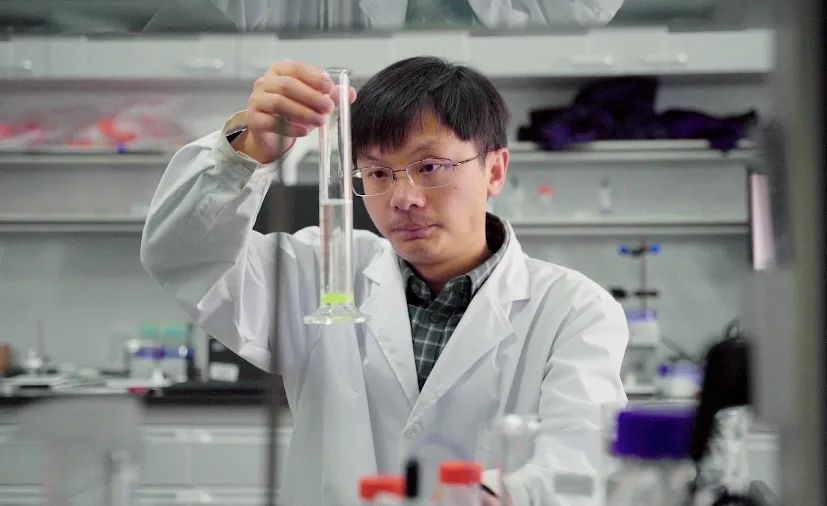

国家优秀青年科学基金获得者,荣获2021年中国化学会青年化学奖;从事高分子材料界面科学和微纳受限高分子结构和动力学的研究;解决了高分子表面动力学微观机制、界面动力学长程传递分子机制等重要科学问题;在Nature, Phys. Rev. Lett., Appl. Phys. Rev. 和Macromolecules 等著名学术期刊发表学术论文 40 余篇,研究成果被美国物理联合会期刊AIP Scilight和Science Daily, Phys.org, 中国科学报、科技日报等科技媒体报道,在国内外引起了广泛关注。

因缘际会,结缘化学

积水成渊,创造奇迹

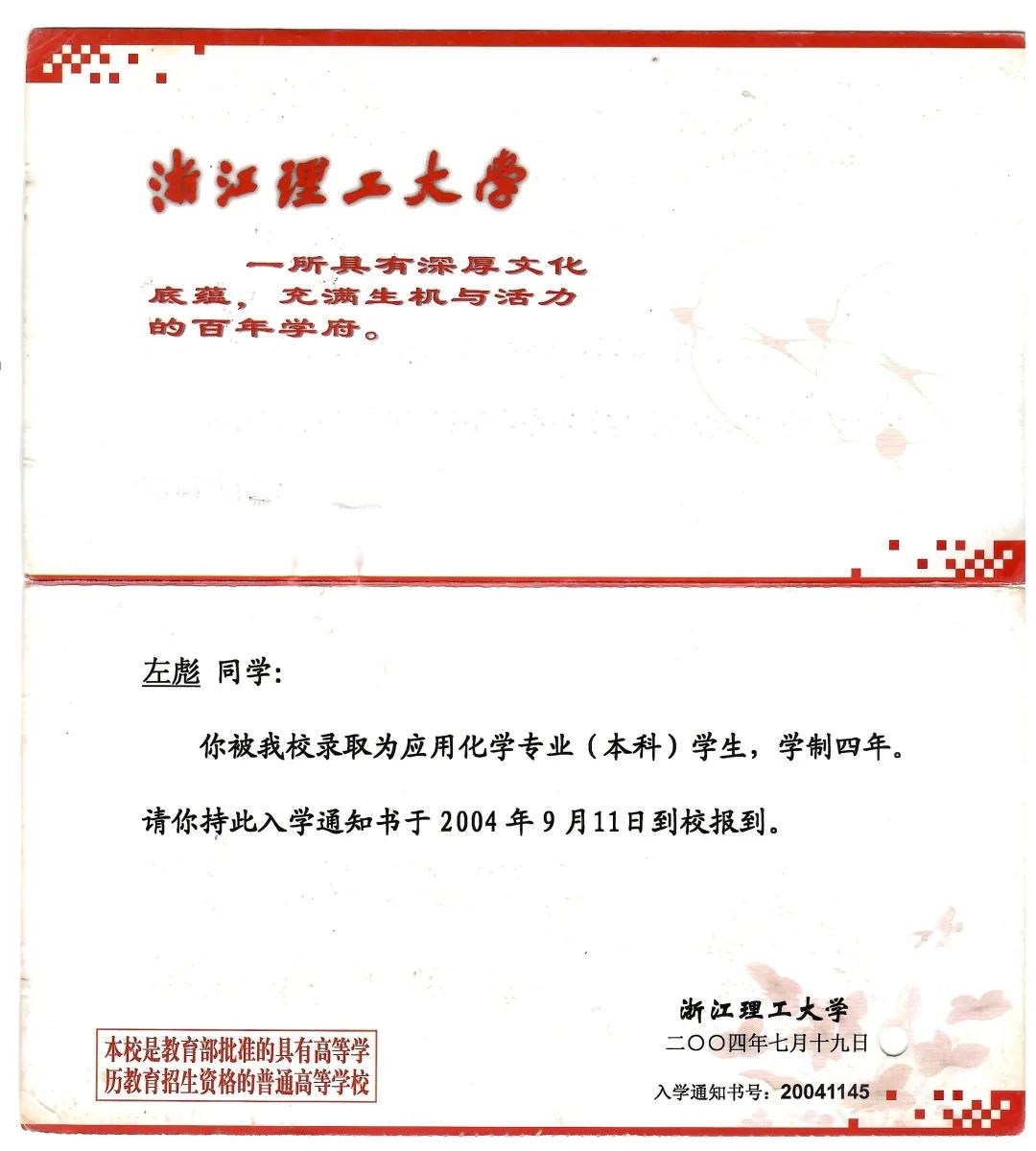

大学意味着什么?对于任何年代的高中毕业生来说,大学都是一个令人满怀憧憬的新起点。2004年夏天的一封录取通知书把左彪从美丽山城重庆带到了浪漫西子湖畔,开启了他在浙江理工大学的美好篇章。

“是被调配到化学系,但是没考虑过转专业。”在填报志愿时,左彪的第一专业并不是化学。但是冥冥之中自有天意,因缘际会与化学结缘的左彪却在化学研究道路上大放异彩。

“初入大学也曾迷茫,没有方向和目标。主要是按部就班的学习和考试”。然而,“浙理”的四年探索式本科学习令左彪拓宽了眼界,让他对化学有了更深层次理解,也为他的科研生涯奠定了坚实基础。而硕、博士阶段的科研锻炼更激发了他的兴趣,从而坚定了他从事化学研究的信心。至2014年博士毕业后,他选择留校任教,开启了他科学研究和教学育人的人生里程。

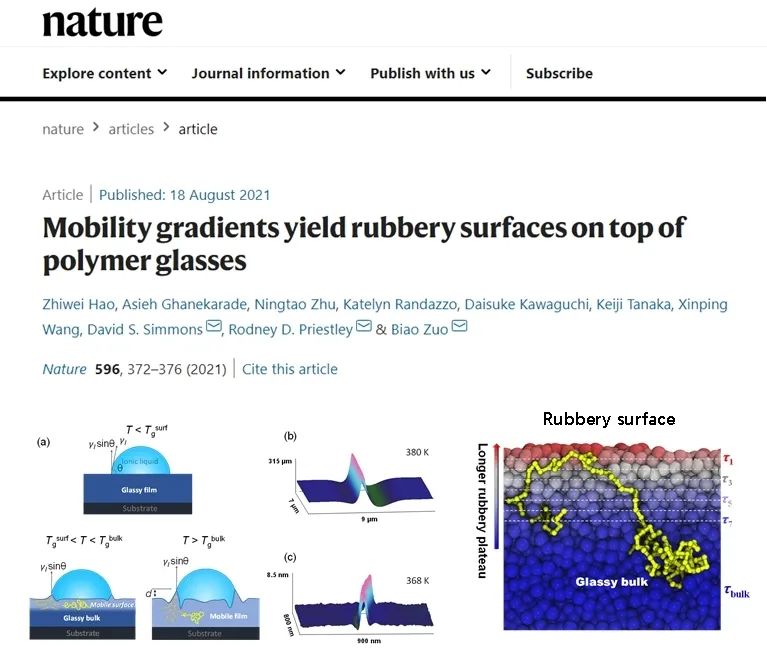

科研艰辛不言而喻,科研之路也非一帆风顺。一个研究工作从发掘课题、设计方案、科学验证、数据分析、论文写作与投稿到最终发表,通常要经历数年时间。左彪也经历过不少折戟沉沙:研究工作遭遇瓶颈无法推动,满怀信心的论文被退回,精心打磨的项目申请书遭到质疑等。但他并不自我否定,而是坚定信念,从失败中总结经验,不断反思和实践。经过多年的努力,积沙成塔、积水成渊,研究特色逐渐显现、研究深度逐渐深入,加之与国际同行的深度合作,成功解决了高分子表面动力学微观机制的关键问题,将研究成果发表在了自然科学领域顶级期刊《Nature》上。

据悉,这是浙江理工大学首次以第一单位在国际最顶尖的三大学术期刊发表研究工作,实现了历史性突破。同时也因为在高分子材料界面研究方面的突出成绩,左彪获得了2021年中国化学会青年化学奖和国家优秀青年科学基金的资助。

砥砺奋进

坚持科研初心、坚守教育情怀

“双非”院校在顶级期刊《Nature》上发表工作,其中反差冲击着人们的惯常思维,引起不小轰动。但是不同于一般看法,左彪说道:“不应该把学校划为三六九等,不要为学校和学生贴上标签。” 社会需要多元化,高校和教育需要百花齐放。

“举个不大恰当的例子,你容易看到阳光普照下的参天大树,但当你走到街角墙边你也能欣赏到一片开得灿烂的花朵小草”。推动科学发展和科技进步是每个科研工作者的共同责任。”

或许正是在这种观念的引导下,左彪老师看重研究工作价值本身:“这项工作可以加深我们在微观层面上对高分子材料界面行为的认识,为材料界面控制提供指导”。《Nature》论文的发表使得他一度成为焦点。但是除学术之外,对他而言更重要的是这项成果让他拥有了团队和经费,让他有条件去开展更深入的研究,去做更具影响的事情 —— 这也正是他的初衷和人生信条。

砥砺前行中,他始终心怀感激。他说到要感恩导师的教诲、感谢学校的栽培、感激同事们的帮助;也要感谢国家自然科学基金委对基础研究的长期支持、感谢化学同行建立的风清气正的学术环境。“能在这样的环境下开展一点研究工作,我感到非常幸运”。

左彪告诉笔者,他喜欢高校教师这个职业。因为不仅可以从事自己感兴趣的研究工作,还可享受教书育人的乐趣。和同学在一起可以让他保持年轻心态,和同学们一起追逐梦想更是一件很有幸福感的事情。

一位学术前辈的话对他影响颇深:做不好科研影响自己,做不好教育会误人子弟。教书育人对他而言是一份更重的使命和责任。同时他也总结出了“价值观上悉心引导、学业上用心指导、生活上温暖关心;以身作则树立榜样、和谐氛围积极向上、精诚协作共度难关”的“三心三行”学生培养心得。

“在我心里,同学们的事情就是最大的事情;我一直在思考如何激发同学们创造力和创新能力,并竭尽全力为他们创造良好学习条件、设备设施,提供他们参加学术交流、出国深造的机会。”左彪团队由平均年龄26岁的硕博研究生和青年教师组成,形成了以学术为先,争先向上和求真务实的风气。团队也取得了不俗成绩,多名同学在国际知名期刊发表了研究论文,获得了“校优良学风示范团队”等荣誉。

坚毅朴实,用奋斗擦亮青春底色

于很多人眼中,科研工作者是在实验室废寝忘食的另类。确实,左彪也承认他可能是个科研工作狂,但他会把生活和工作适当分开。他会选择在天气晴好的周末和家人和同学们出去郊游,会在工作压大的时候跑跑步。此外,他还喜欢养些花草。

左彪办公室窗边摆着两排绿植,它们形态各异,花种多样。因为被放置在窗台旁,阳光倾泻,每朵花儿都闪闪发光。他享受培育种子到开花的过程,就像他的工作一样 —— 培养学生同样需要潜移默化,润物无声。

“梅兰竹菊”中的兰花最吸引左彪的眼光,他的办公室摆着几株兰花。兰花朴素干净、清香淡雅;空谷幽兰既给人一种宁静致远意境也传递出拼搏奋斗、昂扬向上的精神气质。或许正如古人以物明志一样,左彪和他喜爱的兰花有相似之处 —— 坚毅而朴实。

回望左彪和浙江理工大学的故事,这是如此奇妙的缘分,但更多的是浙理人对理想的热爱与坚守,是作为浙理人的自信,是不惧挫折的意气风发。

“做自己可以做的事情,可以发光发热的事情,坚持下去,用双手去实践;以后能做得怎么样,能解决什么问题,留给时间去检验。”左彪对未来的自己如是说道。

而对“浙理”的同学,他则寄语:

“摸着你的脉搏、你的心去感知,寻找自己真正想做,愿意为之付出一生努力的事情。仰望星空,追求理想,有时候我们不缺乏努力,而缺少理想的引导和对理想的执着追求。”

奋斗永远是青春最靓丽的底色,愿每一个青春都可以不悔当初、熠熠生辉。