校友名片:吴建荣,浙江理工大学1981级染整专业校友浙江荣大纺织有限公司创始人;

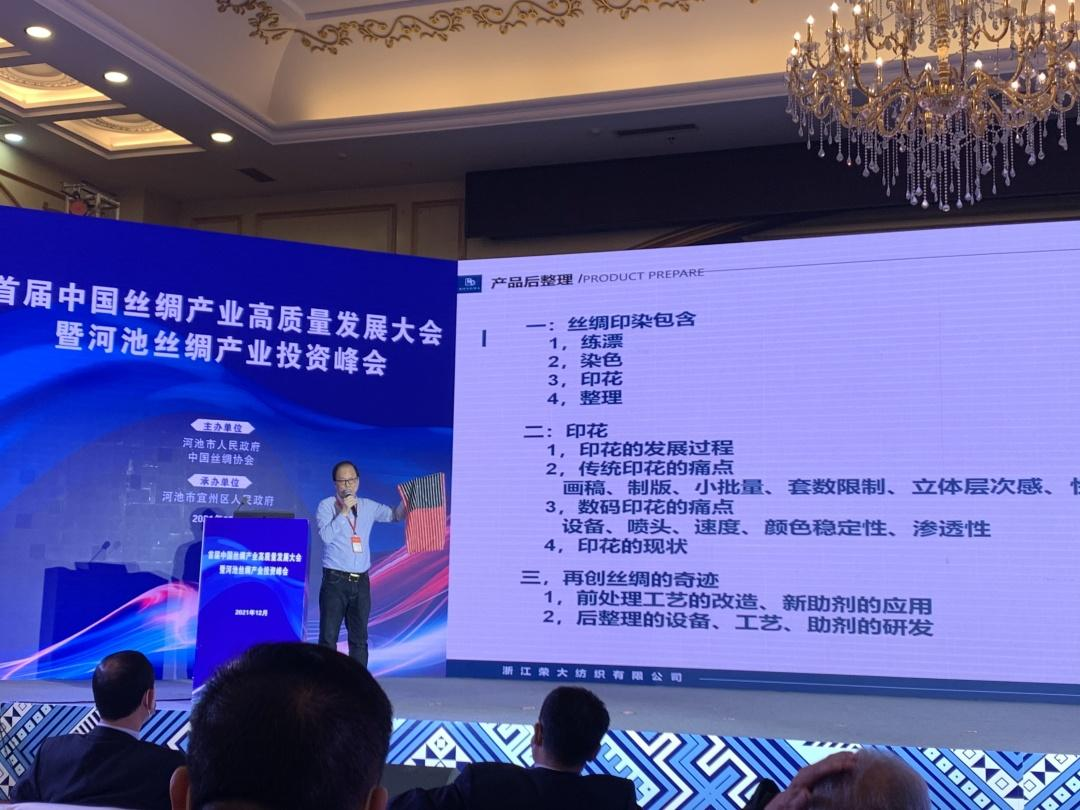

在2021中国丝绸产业高质量发展大会上,我校81级染整专业校友、浙江荣大纺织有限公司创始人吴建荣以一方精致的双面印花丝绸惊艳了四座,凭借首创的“全渗透印花工艺”在同类丝绸中脱颖而出,受到了各方好评。经典丝滑的面料、栩栩如生的图案在时代的裁剪下,引领了新一轮时尚,诉说了一个关于创新创业的故事。

24年前,吴建荣再也按捺不住内心的渴望,像一朵渴望翻涌的巨浪,踏上了荆棘满布的创业之路。自此,商海里的风吹雨打便都纷纷扬扬地洒落在这个看似寻常,实则富有冲劲的年轻人身上,但风雨从来阻止不了浪潮。

转眼间,他一手创立的荣大科技已经站在了行业的领先,即便处于时代的风口下,依旧行稳致远,一如吴建荣本人,在经历过沉浮后,愈发显得谦和有礼、气定神闲。若要他总结这几十年来的所得所悟,他是这样说的,“在细分领域内不断地创新求变。”

爱“出走”的高专老师

从某种程度上来说,吴建荣不仅是诲人不倦的出色教师,更是专业领域名副其实的首创者。

在浙江丝绸工学院(现浙江理工大学)以优异的成绩毕业,毕业后被分配到嘉兴高专(现嘉兴学院)担任纺织系的教师,23岁的吴建荣,未来是眼见的一片坦途。

但在水乡乌镇的朦胧烟雨里成长起来的他,骨子里却有一种与生俱来的孤勇,他向往自由、创新与挑战。因此在完成教学任务后,吴建荣不是一头扎进实验室里忘我地钻研纺织品工艺,就是奔忙于嘉兴五县两区的各大企业进行调研。

为什么要做企业调研?

在吴建荣看来,学以致用,用以促学,学用相长,知行合一。教学的意义并不仅仅在于培养一批会读书、会考试的知识分子,更要让这些书本上的知识鲜活于实践中。

如何让知识活用起来?答案在企业里。

吴建荣认为,“学校培养人才,不应该置身于空中楼阁,而是要深入实践,培养企业需要的人才。之所以不厌其烦地来往于企业调研,就是为了掌握企业在人才方面的需求情况,了解企业发展的难点与痛点,从而不断地完善教学材料,调整教学方向,让教育真正实现落地。”

随着不断地深入市场,执着地潜心钻研,吴建荣发现纺织行业的每个细分领域都有着庞大的发展空间,这现状对于像吴建荣一般的探索者来说,是一个个充满神秘诱惑力的宝藏。

1990年,吴建荣专注印染行业这个细分领域,彼时印染厂都采用传统三步法前处理棉织物,而吴建荣却创新研究出了短流程前处理工艺,将棉织物的处理过程从三个流程缩短至一步到位,大大提高了企业的生产效率。

同年,这套短流程前处理工艺被应用到了海盐于城印染厂,吴建荣也应邀进行技术指导。“那时候购买设备、安装设备、人员培训……都是我一手操办的,整整三个多月,我吃住都在厂里。”

多年后再回想这一幕,吴建荣其实已经不太记得那一个个或闷热,或寒冷,或疲惫的白天黑夜里,自己的所思所想了,他只是摇着头无奈地指出八九十年代的交通真的不太便利,去外地购买一台设备,可能在路程上就要花去七八个小时;去五县两区的某个企业调研,可能要辗转好几个大巴车站点或者徒步走上好长一段路程……这样的艰难俯拾皆是,但一腔热情的吴建荣,当时只道是寻常。

教学十三载,“出走”十余年。吴建荣回忆自己在嘉兴高专任教的岁月,有很大一部分时间是在企业里度过的,标新立异的任教方式在当时那个年代受到了些许质疑。“很多人可能不理解,老师嘛,教室、实验室才是最该待的地方,为什么要花这么多精力跑企业呢?其实在调研、指导不同企业的实践过程中,获益者不仅仅是企业,我自己也得到了锻炼、提升,并渐渐积攒了些社会人脉。”

而这也为他日后的创业埋下了伏笔。

历经坎坷的生意人

“创新求变”还有另外一层意思,那就是角色的转变1988年获得“校优秀青年教师”荣誉称号;1997年研发“丝/棉包覆丝针织物的染色工艺”和“真丝氨纶包覆丝纬编针织绸的染色”并发表相关论文;1998年发表《真丝/氨纶包覆丝纬编针织绸染色中雪花点的解决办法》......一篇篇具备实际参考意义的高价值学术论文横空出世,一项项专注于细分领域的技术工艺被广泛应用,吴建荣如果在教育领域砥砺深耕,收获的会是一个截然不同的人生。

但他没想过一直待在原地,而是做了一个大胆的选择——创业。

被问及为何转行时,他自嘲地说道,“因为年轻。”

1998年,嘉兴荣大纺织有限公司成立,吴建荣实现了从一名教师到一个生意人的转型,自由驰骋在广阔的商海里,准备大展拳脚,然而,一切并没有想象得那么顺利。“在创业的前十年,我面对过三次濒临破产的窘境。”吴建荣透露。

创业之初,因为没有客户资源,荣大纺织只是经营着买卖布,卖染料、助剂的小生意。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海,这种最基础的业务吴建荣并不嫌弃,甚至在之后的很长时间里,荣大纺织都不疾不徐地停留在贸易阶段。“当时总共就投资了五万块钱,但其实也是我的全部积蓄了。没有市场怎么办呢?我就做做这种小生意,五千块、一万块的都会做。”吴建荣说,“与此同时,我的目光也投向了另一个细分领域,既然卖布,我就卖特别的布,我卖烂花绒,在国内卖得好了,我就卖到国外去。”

靠着贸易积累了一定资金后,2003年,吴建荣买了嘉兴经开区的18亩地、也建起了厂房,开始专注做传统的纺织品印花生产,这个阶段的他声称自己找到了“创业”的状态,公司业务也不再是单纯的买卖交易了,发展逐渐步入正轨。

然而好景不长,2008年全球金融危机爆发,国内外贸易市场受到重创,荣大纺织的发展陷入停滞。就像一位经验丰富的舵手一样,吴建荣感觉到了行船的阻力越来越大。

可是要将方向转向哪里呢?他一时之间难以抉择。

转机或是由他过去教授的某几个学生带来的,吴建荣在与学生们交流的过程中被“植入”了数字化的概念,就像千里马遇上伯乐,俞伯牙终觅知音,他如醍醐灌顶一般,心里面一直有个声音告诉他:走这条路是对的!

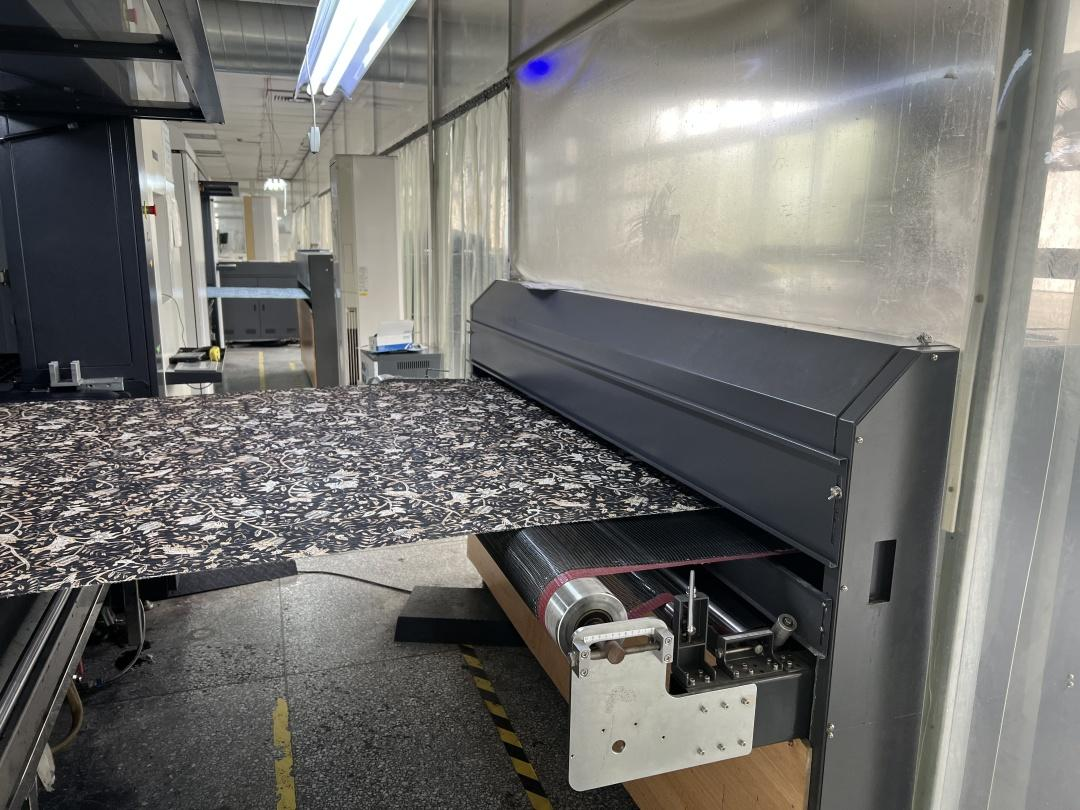

于是,没有过多犹豫,他郑重地做了一个决定——那是一个夏天的午后,一辆辆货车在荣大纺织驶进驶出,将一台台旧机器一趟趟地往厂外运送。吴建荣说,“我从外地引进了一批新型的数字化设备,而原来那批价值近两百万的旧机器都被我当废品卖掉了。”一场纺织行业的数字化转型就在这个盛夏如火如荼地展开了,成为嘉兴地区数字化转型第一家。

勇立潮头的首创者

“在细分领域内不断地创新求变。”这句回答里,或许还有对时代的观察和顺从。

“数字化新设备真是好啊!跟原来的机器不能同日而语。”吴建荣感慨到。有了数字化的加码,荣大纺织的产品仿佛开了外挂,原来花型打个样需要半个月,现在1到2天就完事了;新设备生产出来的产品,不仅花型的清晰度明显提升,立体感也更鲜明,在产品质量上实现了质的飞跃。新设备的好处还远不止如此。过去生产一匹布会产生许多工业垃圾,新设备却可以做到绿色无污染,从根本上解决了企业污染处理的大麻烦。

低能耗、高产出,无污染,好操作......数字化转型为荣大纺织开辟了新路子,以破竹之势打开了嘉兴市场、浙江市场、国内市场,并自营进出口,开拓了海外市场,逐渐成为一家以贸易为龙头,以织造厂、数码印花厂、水洗加工厂为支柱的工贸结合型企业,吴建荣也顺势将公司更名为“浙江荣大时尚科技有限公司”,将公司的发展推向更高的浪潮。

尝到了数字化的甜头,吴建荣坚信纺织行业将迎来数字化时代,他坚持将数字化设备定期“大换血”。“有些人可能会觉得这批机器还能用,隔两三年就花几百万更新设备很浪费,但在我眼里,设备就像苹果手机一样,一代代层出不穷,如果不定期更换,生产的产品就会跟不上时代。”

也正因这种“浪费”行为,荣大时尚以卓越的产品质量使客户群体不断升级,吴建荣透露,现在公司对标的客户都是国内外的一线大牌,比如Maxmara、Armani、雅莹等。“接下来,我们在客户的选择上将更有自主权,就像相亲,我们也要淘汰一部分客户,找出最合适的,维持长远的合作关系。”

但吴建荣的目标远不至此。他认为,比起订单,企业的研发与科技力量才是长久立足的基石,因此,他不遗余力地自筹资金,招聘高端的研发和设计型人才,推陈出新地开发新工艺,使荣大时尚在专业领域上的研发能力名列前茅,多项专利产品得到国家认可,特别是在数码印花工艺及相关前后道配套方面,经过二十多年的经验积累和沉淀,技术水平已处于世界前沿。去年,荣大时尚更是捧回了“浙江省科技型企业”的荣誉。

像一位工匠一样,修炼内功、叩问初心、思索前路,吴建荣似乎极力避免与大多数人的状态保持一致,习惯奋勇争先、屹立潮头,而细分领域正是他的蓝海,在每个不同的阶段,贸易、生产、工艺,他都孜孜以求地探索、实践,最终遥遥领先于他人。

如今,吴建荣正致力于在国内外市场打造独一无二的“荣大”品牌,探索在绿色无污染的数字化道路上不断走深走实,引领传统纺织行业的转型升级。