他是一块“宝”,传承着精神与希望

99岁的袁启仁,是朝晖街道老房地社区的一块“宝”。他腿脚灵活、思路清晰,讲话中气十足,完全不像一个近百岁的老人。

“我们社区都把他当党员榜样。” 社区党委书记何海霞告诉记者,“他在党建工作中已经投入了60年。虽然99岁,但他的活力和热情却不输年轻人,让人钦佩。”

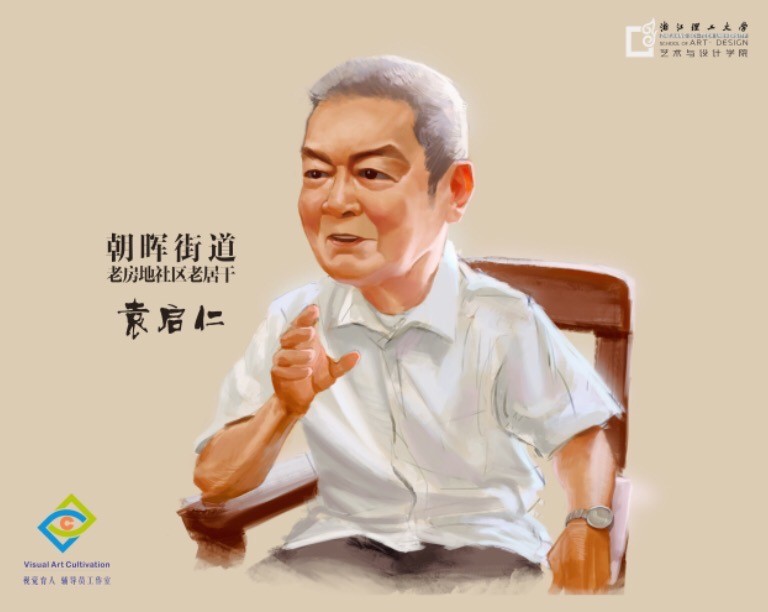

去年,浙江理工大的学子特地为老学长画了一幅肖像画,这幅画现在就摆在袁老先生家的客厅里。

浙江理工大学艺术与设计学院学生创作的肖像

浙江理工大学艺术与设计学院学生创作的肖像

看到青春洋溢的学弟学妹来探望自己,老先生喜笑颜开。孩子们走后,他的心情还久久不能平静,回忆起自己80年前在校园里的青葱岁月。

这一激动,就写下了洋洋洒洒的“回忆录”。当今年,更多的学生在网上听他讲故事的时候,袁启仁就把这篇回忆录当成了“教案”。

袁启仁,1921年5月出生于诸暨。七岁时因父亲在浙江大学文理学院任会计,他随家人迁居杭州。1936年7月,袁启仁考入浙江省立杭州蚕丝学校。

”那时,一片欣欣向荣感到前途辉煌,满怀着未来的希望。”袁老这样写道,“好景不长,入学一年多,1937年七七事变抗日战争全面爆发,八·一三日寇占领上海。8月14日,日军飞机成群突击杭州,防空警报一响,学生按领导指示疏散隐蔽到老和山上,我们目睹日机疯狂轰炸……”

接下来就是学校停课,直到1939年2月接到学校在绍兴嵊县甘霖镇复学的通知。

在嵊县甘霖镇,袁老先生和他的同学们条件异常艰苦,“睡的地铺,冬天铺上稻草以取暖,吃的是大锅菜,八人一桌,基本上是一锅咸菜,豆腐加点肉丝。生活虽艰苦,但意气风发,学习情绪很舒畅。”

1940年,袁启仁毕业后,被分配到了当时财政贸易委员会富华贸易公司浙江分公司嵊县办事处,主营收茧缫丝,缫成生丝出口换钱,支援抗战。

作为一个技术骨干,袁启仁参与了全自动缫丝机的的试制与生产,他还曾在1967年去延安参与延安丝绸印染厂的设计与筹建。那时当地为了接待来自杭州的这些专家,还特地安排了飞机从西安飞往延安。

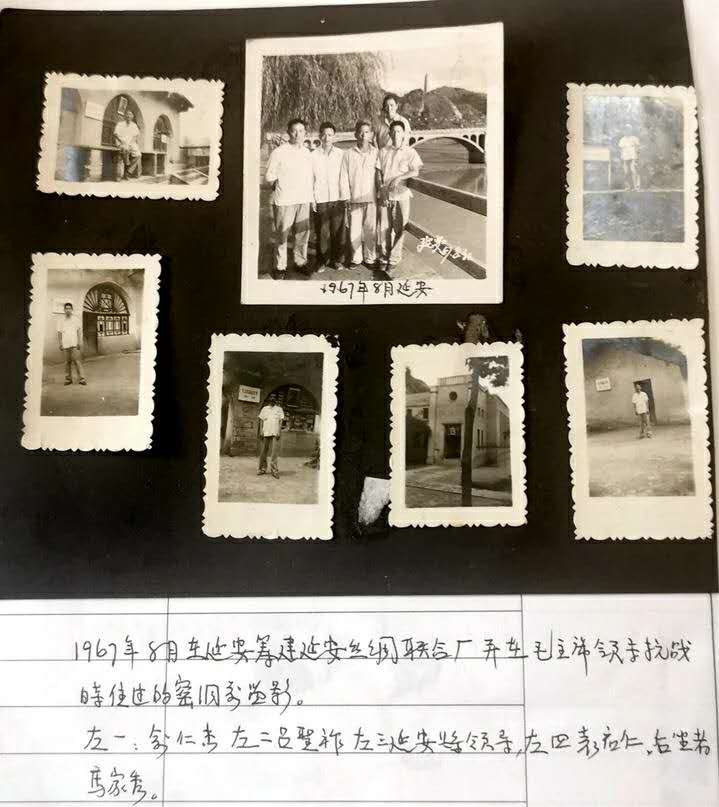

就像整理党史笔记一样,袁老对自己的职业生涯、生活照片也都是整理得清清楚楚的。说到延安那次旅行,他竟然马上从一大堆相簿里翻出一本,精准找到了1967年8月在延安拍摄的照片,这其中还有一张他站在毛主席住过的窑洞前的纪念照片。

袁老先生的相簿

袁启仁将这些照片都分门别类粘贴好,拍摄时间和地点也被清楚地记录在空白的地方,让人惊叹。

跌宕起伏的一生,他都记得清清楚楚。

然而,80多年前和他一起从蚕丝学校毕业的17个同班同学,大部分已不在了。在回忆录的最后,袁老淡淡地写了一句:“到目前为止,17人中已去世14人,2人失联。”

如今,一群群年轻的校友敲开他的房门,聆听他的故事,分享他的回忆。一种精神也在跨世纪的两代人身上得到了传承。

“他就是活着的历史,更是一段红色基因的延续。”辅导员田浩然说。