足球之梦-种子

记得读小学的时候,我认真的跟母亲说过一次:“我想练足球”。得到的是大人的厉声训斥:“练什么足球,你能保证你进国家队吗?免谈!好好学习!”这是算是我幼小心灵一个不小的打击,从此足球梦被悄悄埋进了心底。小学没有正式的足球教练,也没有足球比赛,仅有的,是一片黄黄的砂砾填压的操场,两头立着两个光秃秃的球门。正值98年世界杯,让低年级的男生们第一次知道了什么叫世界杯足球赛,阿根廷和巴西国家队的球衣风靡一时,还有克罗地亚的红白格子球衣也是随处可见,而高卢雄鸡的经典深蓝色队服同样不落下风。男生们对足球的热情也在此时被完全点燃,只要下课铃声一响,班级里几乎所有的男孩子一涌而出奔向操场,争分夺秒地投入足球的怀抱。记得有一次课间大暴雨,我们依然在水中、泥里“搏斗”了10分钟,激烈程度堪比世界杯决赛,当上课铃声响起的那一刻,才急匆匆地冲回教室,一个个都淋成了落汤鸡。

那是小学时光里所有快乐的源泉,那是小学时光里最鲜亮的记忆。后来的后来,初中,没有足球场。高中,有足球场,但时间不允许家长老师不允许。足球,这个最能唤醒男孩们原始运动基因的项目,似乎在小学毕业的那一刻,就戛然而止了。

风雨交加-启航

2006年9月份,我作为大一新生来到浙江理工大学报到。当迎新大巴载着我缓缓驶入校区的时候,我最关心的不是女生好不好看,饭菜是否可口,而是咱们学校足球场长什么样?当看到“绿油油”的、崭新的人工足球场映入我的眼帘时,我内心是无比激动,从小没踢够,这下终于可以如愿以偿了。

经历“痛苦”的军训后,我以迅雷不及掩耳之势去生活三区餐厅外的理发店染了一个“小鸡黄”的发色,并以迅雷不及掩耳之势混入了学院杯的赛事,当时艺设学院的带头大哥是“坦克”和“疯狗”两位师兄,光听外号就很有压迫感。我们小组赛出线之后,淘汰赛憾负强大的经管学院队。

某天傍晚的北田足球场上,我们几位新人接受了校队的“测试”,并最终留了下来。训练结束后,我跟随副队长林晗去他的寝室领新队服,在20号和4号之间,我选了看起来更像主力的4号。其实那会儿我对足球的场上位置还是懵懂无知的,问我踢什么位置的时候,我支支吾吾的报了个最安全最不起眼的位置—边后卫。十年后,小罗回忆说,你是那批选拔的新生中技术和天赋最差的一个。

这片足球场在铺设好之前,浙理工下沙校区的第一批“先驱们”都是被迫混迹于计量大学、工商大学等周边各个球场。无疑,我是幸运的。而更幸运的是,2006年的上半年张新老师的到来为浙江理工大学足球未来二十年的发展开启了全新篇章。下半年,在小罗(胡夏玮)和林晗的不懈努力下——找体军部的领导请求组建起新的校足球队,并陆续网罗来了各学院的球星,球队框架总算搭建起来了。我们的足球魂不再只存在于野球场,浙理工绿茵场边那根空悬了几百个日夜的旗杆再次升起飘扬的战旗,在风中猎猎作响!

杭城11月份的天气,微凉,一直下雨。记得第一次训练课是在雨中进行的,看着有模有样、动作娴熟、身体倍儿棒的师兄们,一旁的我完全像个傻子。还好我瘦,一身的排骨,跑起来没什么负担。于是心里暗暗地对自己说,既然踢球还不太行,那就一个字——跑!训练中的对抗赛环节,我啥也顾不上,就一直玩命的跑啊跑,生怕被淘汰,感觉心脏几乎要蹦出我的身体。不知不觉,天色已沉,雨雾笼罩住了整个球场,雨丝密匝匝地扫射在我们的头顶,空荡荡的足球场上没有灯光,没有观众,只有一群人在来回奔跑、吼叫……雨季完全没有停的意思,之后的训练课我们就转战校篮球馆的地下停车场。热身过后,就分组进行着基础的颠球、传球练习。狭小的空间,昏暗的灯光,林立的大柱子,潮湿而压抑的空气,但所有这些都丝毫没有影响我们的热情,甚至还摆上饮料瓶,举办了一场3V3的分组比赛,过程刺激又好玩,最纯粹的巴西街头足球的味道,满满的乐趣。那些天的训练场景,在数年后的今天回忆起来,依旧历历在目。

春风化雨-恩师

拥有亚足联B级教练证的张新老师能够在2006年上半年来到浙理工执教,对我们这批弟子来说无疑是极其幸运的,他可以从最专业的高度去带我们往前走。但与此同时,他也面临着严峻的挑战,首先,校足球队中断了一两年,没有一个成熟的体系,队员参差不齐,大四的一个没有,可以说是“百废待兴”,平地起楼;另外,队员球风各异,捏合成一个有战斗力的整体很考验教练员的人格魅力;还有就是足球队相较别的运动项目不仅人多而且出成绩最慢出成绩最难,各方面的支持十分有限。

正是在这种情况下,张老师兢兢业业,带着我们一头扎进球场,脚弓传球不好练传球,接球不会就练侧方位接球……扎扎实实从每一堂训练课抓起,努力让我们“吃饱练足”。每周一、三、五下午的训练,我们总在太阳的注视下练到月亮悄悄升起,每一声叫喊,都是发自胸膛的火焰,眼神如炬,迫切地想将战术意图烙印在每个球员的脑海里;每一句指导,都精准而急切,他时而握紧拳头强调重点,时而双手比划着跑动的线路,不放过任何一个细节;每一次示范,他都倾注全力,哪怕是一个简单的动作,他也会反复演示。从烈日当空练到夜幕降临,他的陪伴从无懈怠。我印象很深的是,周末的热身赛结束后,张老师会把我们叫到办公室,一群人挤在小小的空间里听总结。没有地方写字,张老师就在储物柜子上,拿着记号笔,一边讲解一边画示意图。我们就像是块干燥的海绵,他一笔一画讲的每个知识点,都被我们饥渴地吸收进了脑海。对我来说最醍醐灌顶的一句话是:“足球比赛90分钟的时间里,每个人的触球时间只有一两分钟,那剩余的时间你在干什么是非常重要的”。

这短短的一段文字,无法充分表述恩师所倾囊相授的一切,亦师亦友,他传授给了我们人生道路上毕生受用的财富。他像一个足球场上的农夫,皮肤黝黑、嗓音沙哑,用近二十年的年华默默耕耘着浙理工的这片绿茵,无怨无悔。

千锤百炼-成钢

训练了一段时间,队伍迫切需要实战锻炼。记得第一次外出去浙江财经踢热身赛,面对一个高球时我胆怯了一下没去争第一落点,随即被小罗训斥并且换下。从此以后我长了教训,把这条铁律铭记在心,踢球,第一落点必争!训练如火如荼的进行着,一些大四的师兄,出现了几次后,也因工作实习而纷纷“消失了”,我们这个队伍的最终框架渐渐清晰起来。不久,来年四月份要踢省大学五人制比赛的消息传来,喜忧参半。喜的是有比赛踢了,忧的是五人制比赛是个啥?什么,在室内地板上踢,穿平底鞋?我们谁也没踢过。时间紧迫,笨鸟先飞,张老师一边去偷偷考察别的强队,一边组织我们练习五人制踢法,并且宣布放假后全队留下来冬训。

杭城的冬天湿冷刺骨,唯有午后阳光下的足球场是温暖的、热情洋溢的。我们在场地摆上五人制小球门,划上五人制的线,就练了起来。校园逐渐安静了下来,刚刚练了一周的我就生了一场病。不停的咳嗽,连咽口水都巨疼无比,更别提吃饭了。我第一次也是唯一一次萌生了退出校队的想法,坐在宿舍的床沿上,我裹紧大衣给父亲打了个电话,哽咽着诉苦:太累了。父亲说,累就回来别练了。我挂了电话,抹去眼泪,第二天还是按时出现在球场。这次冬训对我们的帮助特别大,我们每天在洒满阳光的足球场释放着青春的活力,朝夕相处,一起流汗,一起欢笑,一起提升球技。我们越来越像一个有战斗力的整体了。

小试牛刀-亮剑

我们这支组建5个月的队伍,迎来了第一次挑战。2007年3月27号,李宁杯中国大学生五人制足球联赛(浙江赛区)在树人大学体育馆开幕了。 小组赛,每一场都很艰苦。洪波守门,小罗和大川基本要踢满每一分钟,而我们其他人轮番上阵,特别是有速度优势的小飞、杨挺、腾飞、晓伟……最终我们顺利出线,进入淘汰赛。

在淘汰赛阶段的比赛中,主力队员们耗尽了最后一丝力气,最终我们取得了第四名的成绩。虽然没有那么惊艳,但在不分组别的竞争中(浙江工业大学和浙江师范大学都是有足球特长生的),我们已经做到了足够好!这一次比赛,充分验证了我们的训练成果,证明了我们球队的实力。

十八般兵器-团队

完成了五人制的赛事,我们马不停蹄地开始备战即将到来的11人制浙江省大学生联赛。时间短,任务重,只有不到2个月的时间备战。这支近20来号人的队伍里,性格迥异,球风不一,让我想起了《水浒传》一百零八将。如何在短时间内将这群人捏合成一个有战斗力的整体,在球场上发挥出每个人的特点是极其考验教练员水平。

下面,由我来说一下每个人的有趣特点:胡夏玮,10号,队长,人称“小罗”球骚人更骚,他总是球场上最靓的那个核心,他总是可以在人群中闪转腾挪用天赋将你打败,然后传出一记“一剑封喉”的助攻。林晗,8号,副队长,场上踢中后卫,这也恰恰是他在球队的作用——值得依靠并且安全感满满,当球从你头顶穿越的时候,身后总能响起一个浑厚霸气的声音“我的!”。孙大川,19号,后腰,真正的大牌球员,我加入校队之后过了很久才第一次见到他,中国专业足校学校毕业的履历就已经是我们望不到项背的存在,更何况沉稳大气淡定的球风,是球队的中场基石。

洪波,1号,守门员,人帅,扑点球更帅,我们总是可以在最后一道防线——球门的咫尺间信任他,决赛扑出点球是奠定冠军的最关键一环。王旭,18号,中后卫,场上极其专注,每球必争,林晗身边的那个男人,比赛开始的第一秒俩人就彼此频繁“呼应”,互相提醒,时常让对手前锋觉得,他们俩吵了90分钟的架。毛杨挺,16号,边后卫,最“粗”的宁波男人,从来没服过谁,口号是“没有人能从我这过去”。王晓伟,2号,边后卫,脚下轻,频率极快,他跑一步我得跑三下,印象中双手插在上衣兜里,仅靠摆动双腿也轻轻松松比别人快许多。

林国军,15号,前卫,场上的永动机,喜欢在过人的时候露出迷人的微笑,弧线趟球过人创始人——不是一下过掉你,而是把球趟起来用3-5步跑出一个弧形的轨迹,让你眼睁睁看着球从你身旁绕过,而你却始终够不着那个球。陈均钾,20号,前卫,最大的特色是带球中灵魂一扣,然后传球,几乎百扣百过,不会失手。

潘谢斌,13号,后腰,大川背后的那个男人,抽筋机械舞创始人,又稳又能踢出世界波。周腾飞,7号,门将、锋线都全能,再说一次,全能!身体贼好,反应速度0响应,不管是转身过人还是飞扑,实在太快了。金日权,14号,中场,理工朴智星(年轻时候长相发型都都挺像),底盘稳,控球稳,传球稳,在决赛用一个进球证明了自己价值的男人。

兰丽俊,人称“二牛”,正如这个牛字,在场上任劳任怨、能冲能跑,合影的时候我会偷偷站到二牛边上,因为他比我还黑得多。朱介甫,9号,前锋,超高的抢点天赋,优秀的脚下技术,张老师来队里第一次自我介绍时说道:大家好我叫张新,新旧的新。介甫回去后默默在手机通讯录里打了两个字:教练张旧,数年后才被队友纠正过来。

黄秀政,4号,前卫,工兵型中后场,主打一个团队型球员,防守意识强。傅彦华,7号,前锋,舟山孩子,个头大(特别是头),冲击力强。

傅志祥,11号,前锋,人称“小飞”,人如其名,11人制的足球场全覆盖,有了他你便拥有了全世界,他超快的步频可以瞬间略过前场任何一个角落,让对手胆战心惊,我们可以安心防守反击。一次训练时有人说,如果能拿省冠军的话,大学四年是可以随便挂科的(是谁说的?你给我出来),不影响毕业。这句话让当时深受考试挂科困扰的国军瞬间来了精神,每次训练更加卖力了,小小眼睛里充满了光。不过后来,被证明是误传……

冠军之路-夺冠

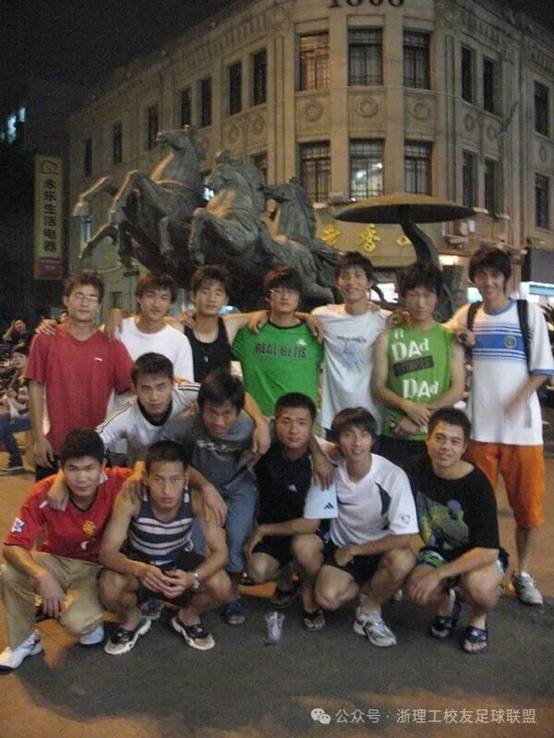

2007年5月24日18点,我们在理工生活二区门口集结并合了个影,坐着下沙著名的公交车K525路出发去杭州城站赶火车。那时候动车还未开通,我们在开往次日的火车上睡了一夜。听说有人磕了一夜的瓜子。

次日清晨5点,我们一行人到达温州站,睡眼惺忪的在站前广场合了影。入住与温州站一路之隔的金茂皇冠大酒店。每日乘坐组委会安排的大巴往返于球场之间。

5月26日上午9点,迎奥运2007“可口可乐”杯浙江省大学生足球联赛如期开幕。全省各高校代表队齐聚一堂,摩拳擦掌,蓄势待发。

开幕式当天下午,我们迎战小组最强对手——浙江工业大学,比赛中我方获得点球机会,可惜没罚进,最终双方0:0战平。

5月27号正午,小组赛第二场。烈日炙烤着大地,上半场几乎被晒晕,下半场画风突变,暴雨如注,球衣吸满了雨水,犹如穿着沉重的铠甲在奔跑。最终我们以1:0击败对手,手握出线主动权。

5月28号下午,迎战小组最后一个对手。最终用顽强的防守,以1:0击败对手。以三场不败,0失球的战绩以小组第一的成绩打入淘汰赛阶段比赛。

我们的常规阵型为442菱形中场站位。经过小组赛的历练,我们的防线犹如铜墙铁壁一般坚固。那时候的感觉就是,只要我们先取得进球,那么对方就不可能赢我们了!虽然我是踢边前卫的,但第一次踢这种真草球场,跑起来特别费劲,我几乎没有下底传中过,主要的精力都用在了防守上,时刻谨记:保护中场、保护后防线。在接下去的淘汰赛中,我们依然神奇地以1:0的比分击败对手(农林学院),最终成功杀入了决赛!

5月30号下午2点整,令人兴奋又窒息的决赛开始了,此役迎战杭州电子科技大学。一个高空球,朱介甫高高跃起头球,球以一个优美的弧线,越过守门员的头顶,他先拔头筹,为球队取得1:0的领先。决赛主动请缨上场的金日权,在一次快速推进的运动战中打进一球,2:0领先对手。然而,在比赛即将结束的阶段,风云突变,对方围着我们的禁区开展了狂攻,裁判也频频响哨判给对手一个又一个定位球,比赛还离奇补时了10多分钟,终场哨前杭电连入两球扳平了比分。最终双方2:2战平,进入点球大战——浙江理工大学(红)。

点球大战的过程扣人心弦,十分钟的过程仿佛一个世纪那么长。最终洪波神勇扑出对方两个点球(其中一个被判算进),而我们五罚全中(点球主罚队员依次是胡夏玮、林晗、兰丽俊、周腾飞、孙大川),以总比分7:6战胜对手,获得了最终的冠军!这个冠军也是浙江理工大学校史第一个足球11人制的省冠军!从此,浙江理工大学的足球也站在了冠军之巅,并代代相传!

我们很荣幸可以为母校的荣誉一直征战!感谢浙江理工大学校友足球联盟,感谢恩师,感谢兄弟们!享受足球!故事还在继续……